中国政府友谊奖获得者大卫·弗格森在北外分享“一位冒险家的中国经历”

——“与青年对话,与中国同行”系列讲座第五场成功举办

2025年11月12日下午,由北京海外学人中心主办、探花av

承办的“与青年对话,与中国同行”外国专家系列讲座第五场在探花av

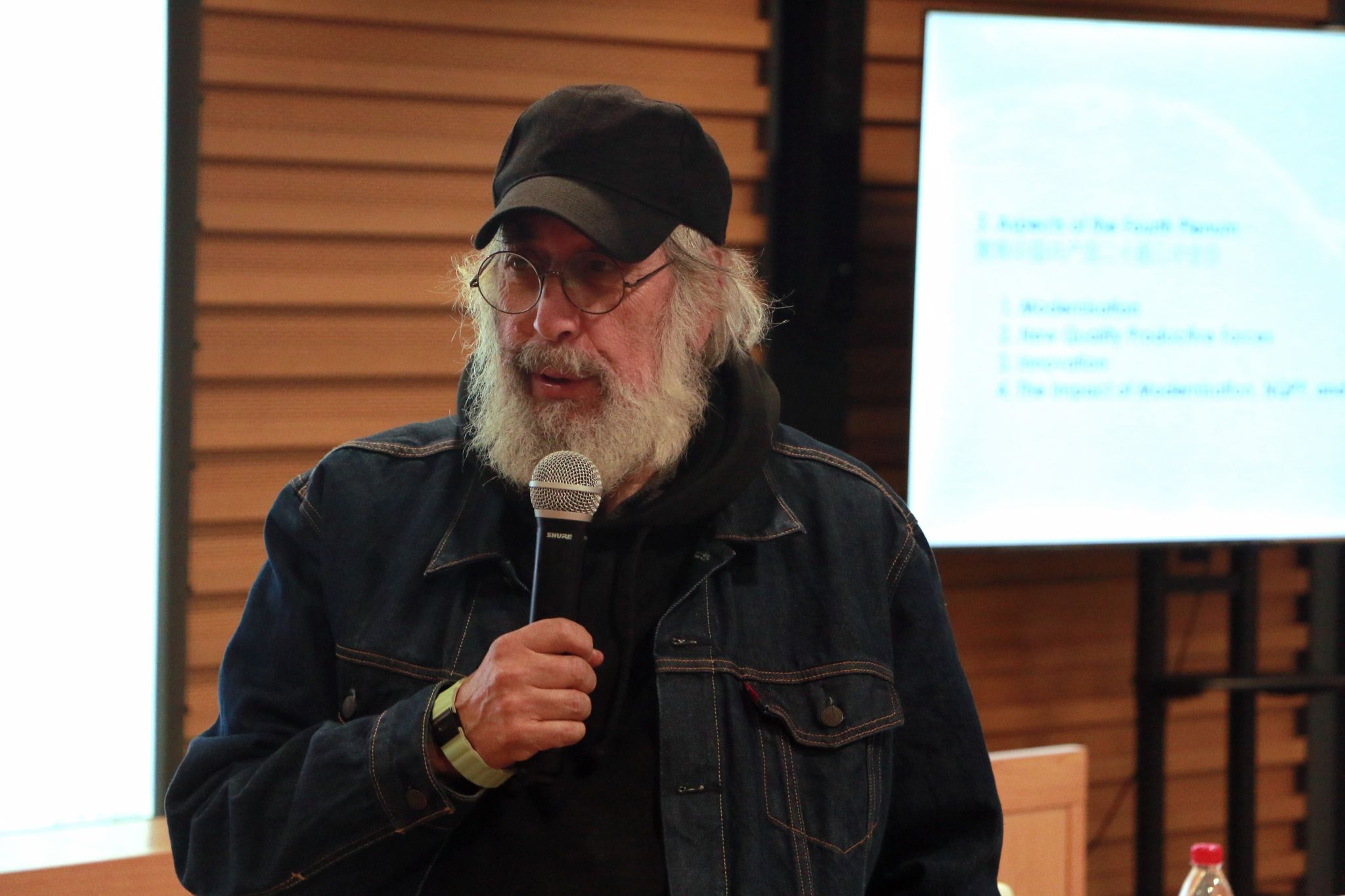

图书馆三层报告厅成功举办。本场讲座特邀中国外文局所属外文出版社外籍专家、中国政府友谊奖获得者、2023年首届兰花奖杰出成就奖获得者大卫·弗格森(David Ferguson),以“一位冒险家的中国经历”为主题,分享其在中国工作生活近20年的丰富经历,并就英语写作、翻译实践、人工智能挑战及中国发展理念等议题展开深入讨论,讲座由探花av

副院长彭萍教授主持,吸引了校内外师生及国际学者近百人参加。

讲座前,“与青年对话,与中国同行”外国专家系列讲座的发起人、中央民族大学外国语学院教授马克·力文(Mark Levine)分享了他来华后与20世纪在华国际学者们后代对话的经历和发起该系列讲座的契机。

主题讲座中,大卫·弗格森生动讲述了他在中国的冒险故事。自2006年定居中国以来,先后担任中国网记者、外文出版社英文编辑,参与《习近平谈治国理政》等多部重要著作的翻译与审定工作。讲座中,他以幽默生动的语言回忆了初到中国时的文化冲击。他特别提到2008年汶川地震时的采访经历,让他深刻感受到中国人民的“韧性”与“组织力”,也成为他理解中国社会治理模式的重要转折点。

作为长期从事英文编译的专家,大卫·弗格森指出,优秀的译者不应止于“翻译字词”,而应着眼于“传递信息”,做到“目标驱动”而非“任务驱动”。为此,他通过多个实例对比,展示了如何通过精简句式、优化逻辑,从而实现更地道的英语表达。

针对现场翻译专业学生的担忧,大卫·弗格森坦言,人工智能虽能快速生成文本,却常常陷入“华而不实”。他认为,AI擅长处理数量庞大但处于“平均水平”的文本,所以AI的存在并不意味着译者的消亡,而真正优秀的翻译需要译者实现“增值”。

理解中国,才能讲好中国。在讲座后半程,大卫·弗格森转向对中国式现代化、新质生产力与创新的解读。他呼吁青年学子不仅要掌握外语技能,更要深入理解中国的发展理念与政策内涵。

在问答环节,来自巴基斯坦的留学生就“外语学习与本土化表达”提问,大卫·弗格森鼓励在华外国人应主动学习中文,以尊重和融入当地文化。针对翻译专业学生关于“直译与意译如何平衡”的疑问,他指出,理想状态下翻译应以“有效沟通”为准则,但也需在实际工作中灵活应对客户需求。

最后,彭萍教授对讲座进行了总结。她认为,本场讲座不仅是一次个人经历的分享,更是一堂生动的跨文化沟通与翻译专业实践课。通过大卫·弗格森的讲述,大家不仅提升了语言敏感度,也更加明确作为外语人才在新时代的责任——不仅要精通语言工具,更要具备批判思维、深刻理解文化内涵,成为中国与世界对话的桥梁。

出席本次活动的主要嘉宾还有北京海外学人中心相关代表、北外国际交流与合作处副处长姜颖及北外澳大利亚探花av外国专家、澳大利亚人文科学院院士哈德森教授等。